先日29日、統一教会及びエホバの証人の信者を親にもつ宗教二世が「宗教虐待」の被害を訴え、厚生労働省に対して被害防止のための法整備を求めて会見を行いました。

昨年9月、統一教会二世による署名運動(被害と救済の訴え)が始まり、12月には厚労省が、宗教や信仰を理由とする児童虐待(宗教被害)に関するガイドラインを発表。それ以降、「宗教虐待」という言葉がネット上で飛び交うようになりました。

どんな高尚な宗教的理念を掲げていようとも、それによって子どもの人権が侵害されていい訳がありません。

しかし、どこまでが信仰上の「教育」であり、どこからが「虐待」となるのか―、その線引きは極めて困難であるように思います。

過去、統一教会二世の教育・相談に携わってきた者の一人として、昨今の報道を見聞きしながら、改めて、教育の難しさと信仰が絡んだ際の問題対応の難しさを感じました。

今回はこの辺りのことを「子どもの信教の自由」といった観点も含めて考察してみたいと思います。

宗教虐待とは ー 厚労省が示した4つの類型

宗教虐待とは「宗教や信仰を背景とする(児童)虐待」を指して言います。(※法律上の定義ではありません)

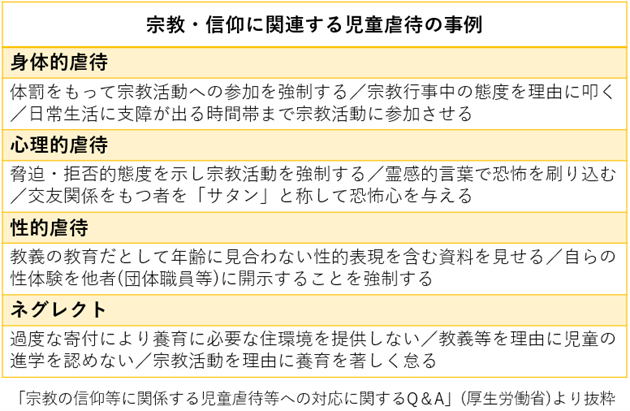

ちなみに、(児童)虐待とは、保護者が児童(未成年)に対して特定の危害を加えることを言い、類型としては「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」(育児放棄)の4つに分類されています。

昨年12月27日、厚労省は初めて宗教に関連した虐待、即ち「宗教虐待」に関する対応指針(ガイドライン)を取りまとめ、全国の自治体に通知する運びとなりました。

それは「宗教虐待」の事例を、従来の類型に沿って具体的に示したもので、宗教二世の被害防止を目的として提示されたものです。(詳細は下記)

元より、児童虐待は「家庭内」で起こるものであるため、予てから行政が介入しにくいことが指摘されてきました。まして、宗教絡みとなれば、「宗教問題には介入しない」「信教の自由は侵害できない」となるため、尚更、対応してもらえない状況にならざるを得ません。

しかし、そこへこうした指針が設けられたことで、今後は宗教関連の事例であっても、虐待は虐待として対応できる道が示された訳です。これは二世たちを保護し、救済するための貴重な環境整備の一環となったに違いありません。

さらに、こうした宗教虐待とその対応を「法令化」することで、指針の実質的履行を求めたものが今回の会見でした。

私自身、二世の苦悩を見てきた立場から、こうした取り組みに賛意を表します。ですが、どこまでを「虐待」としてみるかという点は、注意深く見守るべきだと思っています。

ややもすると、昨今の統一教会問題等と相まって、子どもへの宗教教育、信仰教育そのものが「虐待」であり「洗脳」なのだとする話にもなりかねないからです。

二世の精神的苦痛 ー 親の信仰の押し付け

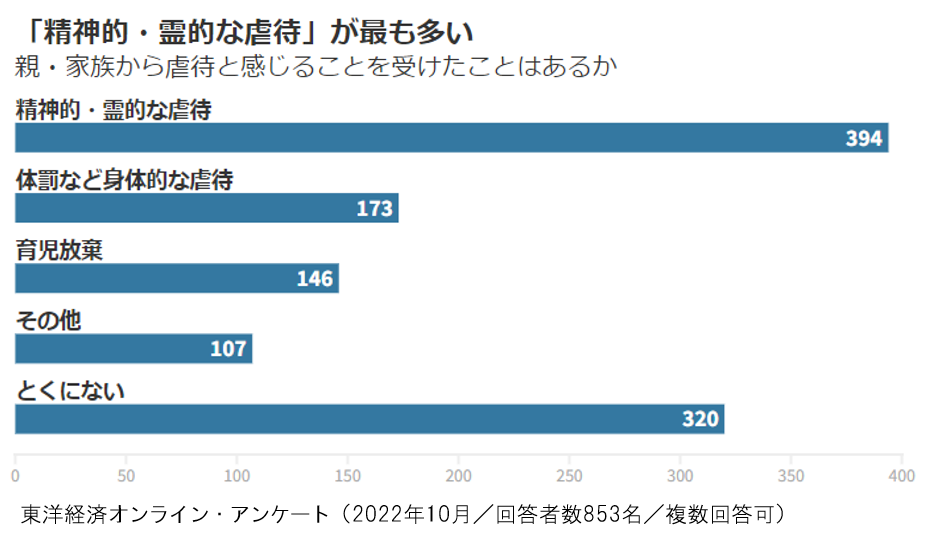

上述した通り、昨年の指針には、体罰等の「身体的」虐待にとどまらず、「心理的」被害も同じく虐待として明記されることとなりました。それは多くの宗教二世にとって意義深いものだったに違いありません。

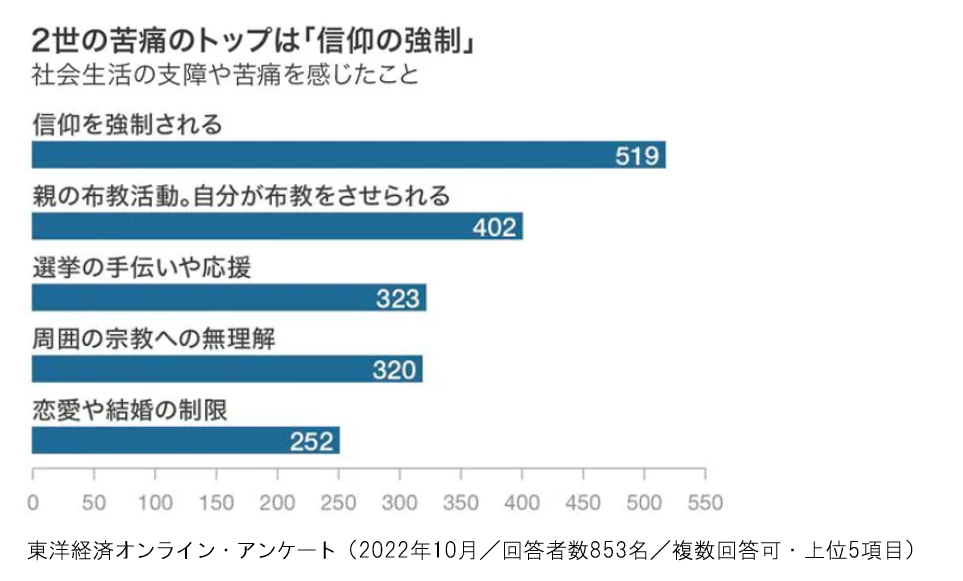

なぜなら、彼らの多くが最も経験してきた被害が「精神面での苦痛」だったからです。そして、その苦痛とは、まずもって「親からの信仰強要(押し付け)」にありました。(下記アンケート参照)

以前、このブログでも述べたように、二世は一世と違い、自らが望んで特定の信仰を学ぶようになった訳ではありません。

無論、成長する中で親と同じ信仰を選び取ることもありますが、それを望まない場合だってあります。少なくとも、自ら信仰を選び取るまでは、自分の意思ではない「親の意思」(他意)によって宗教活動に参加している訳です。

私自身もそうですが、物心つく前から祈ることを教えられ、信仰生活をしつけられ、日曜日には教会学校に“通わされて”いました。

幸運にも、私にとってはそれが苦痛とはならず、むしろ良き習慣づけや経験になりましたが、ある二世たちにとっては、それが、家庭という閉鎖的空間にあって、自ら拒む力もないまま、望まない信仰生活を押し付けられる、苦しい経験であったりもします。

幼児期における(本人の望まない)考えや行動の押し付けは、ともすれば、心的外傷(トラウマ)にもなりかねないでしょう。

しかし、だからと言って、親が幼い子どもに信仰生活を教えることそのものが、子どもの権利と信教の自由を抑圧する行為であり、「心理的虐待」とされてしまっては、子どもに信仰を受け継がせたいと願う親の、子を養育する権利まで奪い取ることになってしまうのではないでしょうか?

「教育」と「虐待」とは、分けて考えられるべきだと思うのです。

一般の育児と信仰教育 ー 「しつけ」と「虐待」の違い

二世教育に携わることで、私自身、一般の育児や教育についても学ばされる機会が多くありました。

信仰や宗教が絡むと、扱いにくいものと思われがちですが、信仰教育も育児の一環であって、一般で言われる教育論や指導上の注意点の多くは、信仰教育にも同じく適用できるものです。

一般の育児に学ぶなら、教育(しつけ)と虐待を分ける線引きは、その「動機と目的」、「方法と程度」にあると言います。

例えば、エホバの証人の宗教二世が訴えている幼少期のムチ打ちの経験ですが、本人曰く、親は「痛みが強いほど、子どものためだ」と信じていたとのこと。

その教えの真意は分かりませんし、状況や程度も分かりませんが、その「方法」から見るとき、ムチ打ちという体罰が「教育」として適切だったとは思えません。

無論、体罰も「程度」に寄るところがあるのかもしれませんが、仮に子どもの身の安全や心の安全(安心)を脅かすようなら、どんな宗教的意義づけがあろうとも、「虐待」とされざるを得ないでしょう。

ちなみに、心の安全について言うなら、それは「親がどう感じていたか」ではなく、「子どもがどう感じていたか」です。本人が不安や恐怖を覚えていたなら、それは不適切だったと言わざるを得ません。

また、この記事で取り上げたいことは「心理的」被害であるため、仮に「力」の行使(身体的苦痛)を伴わない指導やしつけであっても、「動機と目的」が大切だと考えます。

よく言われる注意点、しつけと虐待の違いは、「子どもが自分の感情や行動をコントロールできるように導こう」としているのか、「親が子どもの感情や行動をコントロールしよう」としているのかにあると言われます。

「あなたのためよ」と言いながら、「子どもを自分の思い通りにしよう」(目的)としたり、「思い通りにならない苛立ちの感情をぶつけよう」(動機)とする時点で、それは教育ではない、別のものに変わってしまうのです。

無論、親も聖人ではありません。時には声を荒げたり、手を挙げてしまうことだってあるのかもしれません。それをもって、親失格だとされてしまっては、誰一人、親の資格などないのでしょう。

私自身、人間の弱さや未熟さはよくよく自覚しています。しかし、私たち親の未熟さ故の不適切な指導をもって、それも「教育」なのだと“正当化”してしまってはならないと思うのです。

それは「信仰のため」「神のため」といった、宗教上の“高尚な理由”があっても同じことだと思います。

まとめ

・一方で「教育」と「虐待」は分けるべきで、信教教育が即「信仰の強要=信教の自由の侵害=心理的虐待」とされてはならないと考える。

・一般論として、教育と虐待の違いは「目的・動機・方法・程度」の違いにあり、特に「親が子をコントールしよう」とすることが虐待につながる。

・親も未熟であり指導を誤ることもあるが、そうした不適切な指導を「教育」として正当化してしまってはならないと考える。

※ 後編では、特に信仰教育の面で「子どもへの信仰強要」になり易い課題について、教会内のケースを参考にしながら述べてみたいと思います。https://sakurai.blog/archives/480

以下は後編の小題目